La nuova edizione del festival Short Theatre a Roma è stata pensata e progettata espansa, ma gli incroci e gli incontri in programma hanno consentito riflessioni e pensieri di un mondo parallelo e possibile attraverso le forze e i saperi della performance.

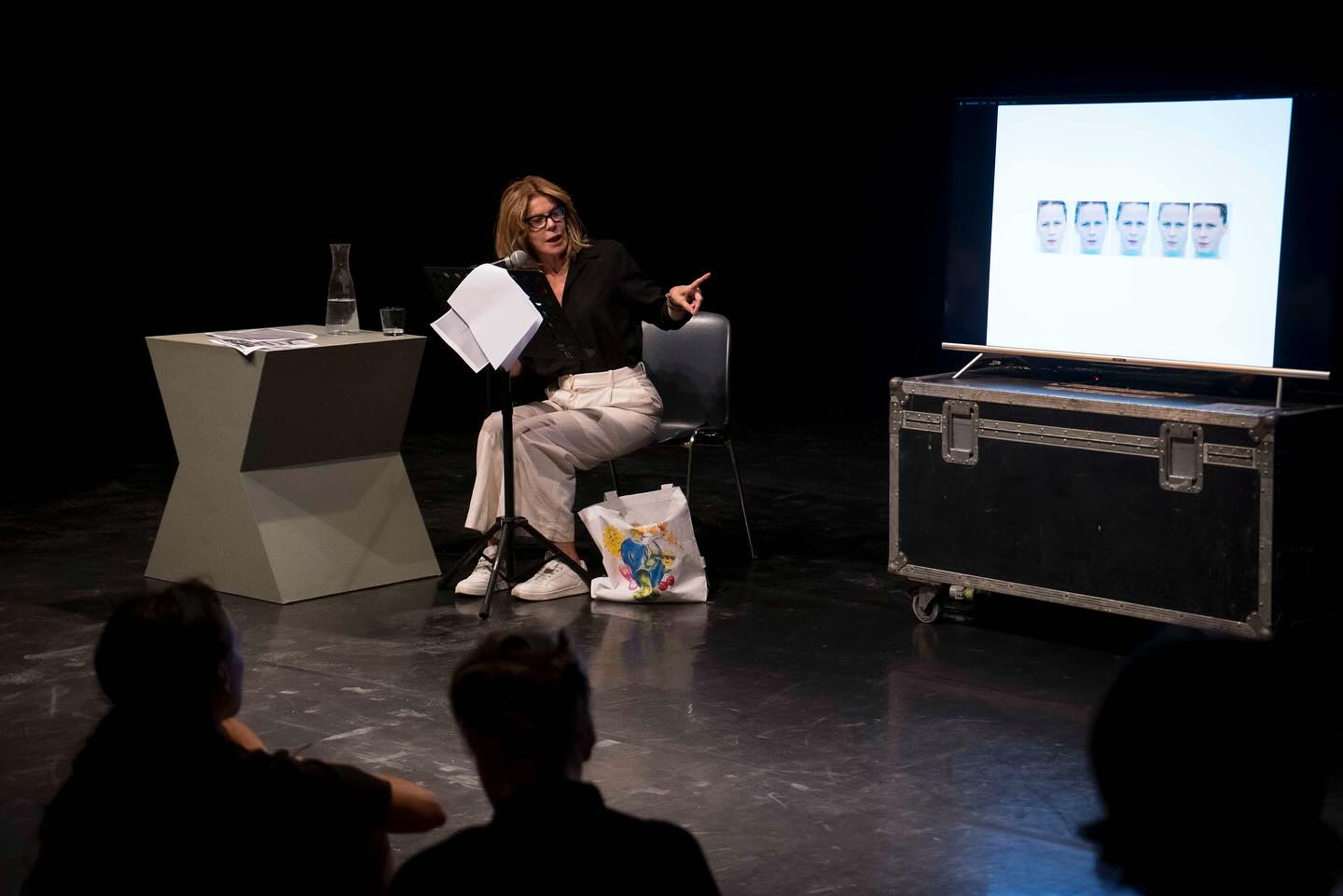

«I mondi paralleli sono qui sulla terra», scrive Antonella Anedda nel suo Geografie (2021). È stata una delle ospiti più attese del festival, in una stipata Classe seguita in proficuo silenzio e ascolto assorto, proprio come se ci trovassimo tutt* in un mondo parallelo. Una magistrale lezione sulla vita dei dettagli e la meteorologia come pratica di resistenza quando l’orrore che ci sta intorno «risputa il passato nel presente», e allora non resta che salvare «in una nube l’insalvabile». Era il festival da me più atteso, certo per la nuova direzione artistica, ed è stato proprio come lo desideravo. Ciò di cui credo ci sia ora più bisogno. La congettura di un mondo parallelo possibile, con le forze e i saperi della performance, volendo già qui a portata di tutt*. Questa prima edizione di Short Theatre (la 20esima, in cronologia), pensata e progettata espansa da un decisamente affollato quadrumvirato (Silvia Bottiroli, Ilenia Caleo, Silvia Calderoni e Michele di Stefano), è stata pari davvero alle attese: niente narcisismi curatoriali, ma subito al lavoro facendo alleanze (con Romaeuropa, per ospitare Anne Teresa de Keersmaeker e Rabih Mroué, da togliere il fiato…), abitando nuovi spazi della città (l’Eur, tra effetti speciali da Cinecittà), curando gli ambienti e le atmosfere, fin compulsando l’aria e il clima. Tra classi incontri mostre laboratori e incroci con fotografia cinema poesia e saloni di decompressione e istantanee atmosferiche di corpi o restituzioni di residenze con installazioni sonore, performance spesso imperdibili, paesaggi di comunità che si creano continuamente all’impronta, una nuvola di mondo possibile si è creata proprio da sé. Una folta umanità ha potuto dignitosamente pensare e immaginare. Cosa? Un altro presente. E proprio nel tempo feroce in corso, contro il sonno della ragione.

È un festival organizzato per piani, per spazi di prossimità, non per progressioni; e per temi che investono direttamente il tempo come qualità della scelta, non come quantità eterogenea imposta. Una programmazione soprattutto di dettagli, di più particolari che totalità, anche di minuzie che si rifiutano di conformarsi in sistema, per lasciare tutte le finestre aperte e garantire aria a ognuno, restando semmai operative, anche fra le nuvole, nei corpi e nelle menti (di nuovo la lezione di Anedda: «Il cielo avvolge la lana delle nubi | intorno al fuso che ruota nel pensiero»).

Sono i fili tracciati tra lo straordinario duo di de Keersmaeker e Mroué: l’amicizia come ellisse, rivendicazione del due, della pluralità di fronte alla catastrofe del presente. Una performance aperta all’accadere della relazione in una libertà compositiva che non ammette ruoli e regole. È l’atto di lettura come performance antagonista alla immobilità di regime, che in We Came to Dance degli iraniani Ali Asghar Dashati & Nasim Ahmadpour è capace di risposta anche nel buio imposto da ogni tirannia, fin nella libertà di saper immaginare quel che per censura non è più permesso di vedere. E di nuovo in Classe con Liryc Dela Cruz, è nella forza dei monsoni come potente allegoria di un paese, le Filippine, la cui memoria coloniale si mescola all’atmosfera del bianco e nero di tanto cinema d’autore. Infine è L’avvenire di Silvia Rampelli che oltrepassa ogni regola compositiva, disattende ogni tempo costruito, elude ogni ordine della ricezione e tralascia tutti i processi teatrali che affermano la prassi di ogni nostra visione, perché ciò che viene è già qui, non deve essere riformulato e venduto ma solo riconosciuto nel rovescio della luce, del gesto, del suono, là dove è revocata ogni sentenza, ogni significato, ogni spiegazione. Là dove non c’è più bisogno di nulla, questo poco più che nulla è questo l’avvenire.

Ho visto inoltre, in prima nazionale, altri due bellissimi lavori di danza. Le repos di Clara Delorme (coreografa francese di base a Lausanne) che è una lenta riflessione sul dolore, nei corpi di quattro intense interpreti (tra le quali l’efficace Emma Saba): sotto ben sorvegliate scansioni cromatiche, dal grido potente e lacrimoso al canto sommesso e soffiato fino alla danza di commiato (un poco stentata), le quattro performer conducono, dalla stasi più ieratica al movimento più nervoso, questo «lamento collettivo» per la finitudine a un suo conclusivo congedo: è la dissoluzione della scena (e della luce del giorno) che si ritira tutta nel tessuto che la ricopre. È la fine di un mondo che ogni morte porta con sé. Ha debuttato, infine, nella sua forma ultima anche Elysium del Collettivo Giulio & Jari. È un quartetto (Jari Boldrini, Sofia Galvan, Chiara Montalbani e Giulio Petrucci) che prende forma dalla fragranza bruciata in avvio, sono incensi portati tra i denti che liberano nell’aria vortici di fumo che intensificano lo spazio e le presenze. Le schiene arcuate, le discese in sinuose serpentine, le braccia distese per provare nuovi equilibri, gli impulsi motori a onde, sono i corpi a farsi carico di questa lenta combustione, con in mente l’opera pittorica di Lou Benesch e il paesaggio marziano dell’Elysium Planitia . Tra ingressi perentori nella luce, e uscite dimesse come governate dall’ombra, il quartetto si ritrova e organizza per pulsioni progressive, nascono così lente figure del cànone che sono come eruzioni temporali di variazioni spaziali. Vi sono alcuni compimenti in pose dinamiche a terra, immobili ma pieni di tensione, poi lentamente si alternano duetti a catena fatti di carico e scarico del peso dell’altro, sono reazioni gestiche voltolate a terra, in felice alternanza. Il sonoro (di Simone Grande) che accompagna il tutto potrebbe tranquillamente essere una versione aggiornata di (o in dialogo con) Serenata per un satellite di Bruno Maderna (1969). Tutto è davvero, come presentato, sottile impalpabile tenue e transitorio: ma qui solo la dinamica vince, la saldatura delle successioni, il rapporto sempre in sviluppo delle relazioni, ed è una meraviglia. Prima del finale, decisamente più espressivo e metamorfico: quando un disegno sembra essersi incarnato, aver preso vita. E che sembra, ma non lo è, illustrativo.

. Tra ingressi perentori nella luce, e uscite dimesse come governate dall’ombra, il quartetto si ritrova e organizza per pulsioni progressive, nascono così lente figure del cànone che sono come eruzioni temporali di variazioni spaziali. Vi sono alcuni compimenti in pose dinamiche a terra, immobili ma pieni di tensione, poi lentamente si alternano duetti a catena fatti di carico e scarico del peso dell’altro, sono reazioni gestiche voltolate a terra, in felice alternanza. Il sonoro (di Simone Grande) che accompagna il tutto potrebbe tranquillamente essere una versione aggiornata di (o in dialogo con) Serenata per un satellite di Bruno Maderna (1969). Tutto è davvero, come presentato, sottile impalpabile tenue e transitorio: ma qui solo la dinamica vince, la saldatura delle successioni, il rapporto sempre in sviluppo delle relazioni, ed è una meraviglia. Prima del finale, decisamente più espressivo e metamorfico: quando un disegno sembra essersi incarnato, aver preso vita. E che sembra, ma non lo è, illustrativo.

Stefano Tomassini