La nuova programmazione di Bolzanodanza, festival organizzato da Fondazione Haydn, da quest’anno nelle mani di Olivier Dubois e Anouk Aspisi, ha proposto un interessantissimo programma capace di intercettare il contemporaneo internazionale più necessario, insieme a un’equa presenza di artisti italiani.

L’inizio del festival è dei più suggestivi. Siamo nel piazzale antistante il teatro, all’ora del vespro. Vengono come soffiati lentamente fuori dalle porte principali: sono due corpi che portano due larghe anonime bandiere. È per di più giorno di vento, per cui i performer lottano pure con le improvvise raffiche che investono il piazzale, indifferenti. È una lenta slow motion che spesso conclude in un movimento a spirale, poi anche a terra, dove l’anonimo panno diventa sudario: i volti di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi sembrano compassati, ma in realtà la concentrazione li restituisce meditativi. Sembra sempre che debba succedere qualcosa, da un momento all’altro, in questo AeReA (che è del 2019), ma invece è una continua sospensione ipnotica della gravità, la conquista dell’aria. Le forme del saluto sono figure un po’ militaresche, dunque personalmente problematiche. Ma in questo unisono quasi costante, i bastoni appaiono come estensioni anatomiche più che rivendicazioni corporee di sovranità.

Non c’è marcia di conquista, ma un tentativo di sfumare, nella ripetizione, la presenza. Una esplorazione della variante infinita all’interno di una convenzione nota. Si ripropone qui in modo deciso la questione del virtuosismo nella performance di oggi, anche se, loro, fanno di tutto per far sembrare naturale ciò che fanno. Vi sono anche delle cadute improvvise su una ritmica che solo a tratti ricorda una avanzata, ma poi segue l’ossessionato ripetersi di suoni senza quasi progressione, fino a che qualcosa si dissolve davanti ai nostri occhi. È forse allora un progressivo immaginario di sparizione dei corpi sbandieranti nelle forme delle majorettes, nonmeno che dei pupazzi, o delle supermarionette.

Non c’è marcia di conquista, ma un tentativo di sfumare, nella ripetizione, la presenza. Una esplorazione della variante infinita all’interno di una convenzione nota. Si ripropone qui in modo deciso la questione del virtuosismo nella performance di oggi, anche se, loro, fanno di tutto per far sembrare naturale ciò che fanno. Vi sono anche delle cadute improvvise su una ritmica che solo a tratti ricorda una avanzata, ma poi segue l’ossessionato ripetersi di suoni senza quasi progressione, fino a che qualcosa si dissolve davanti ai nostri occhi. È forse allora un progressivo immaginario di sparizione dei corpi sbandieranti nelle forme delle majorettes, nonmeno che dei pupazzi, o delle supermarionette.

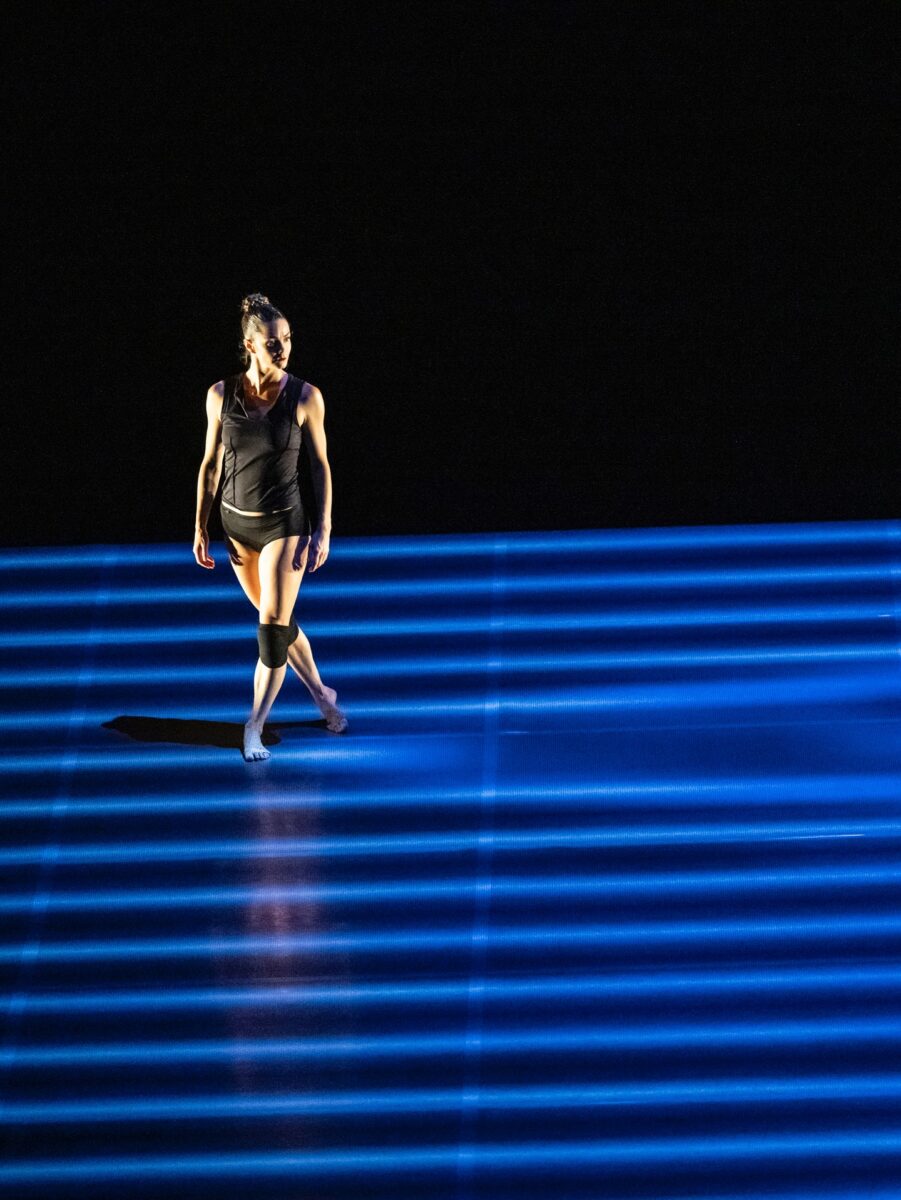

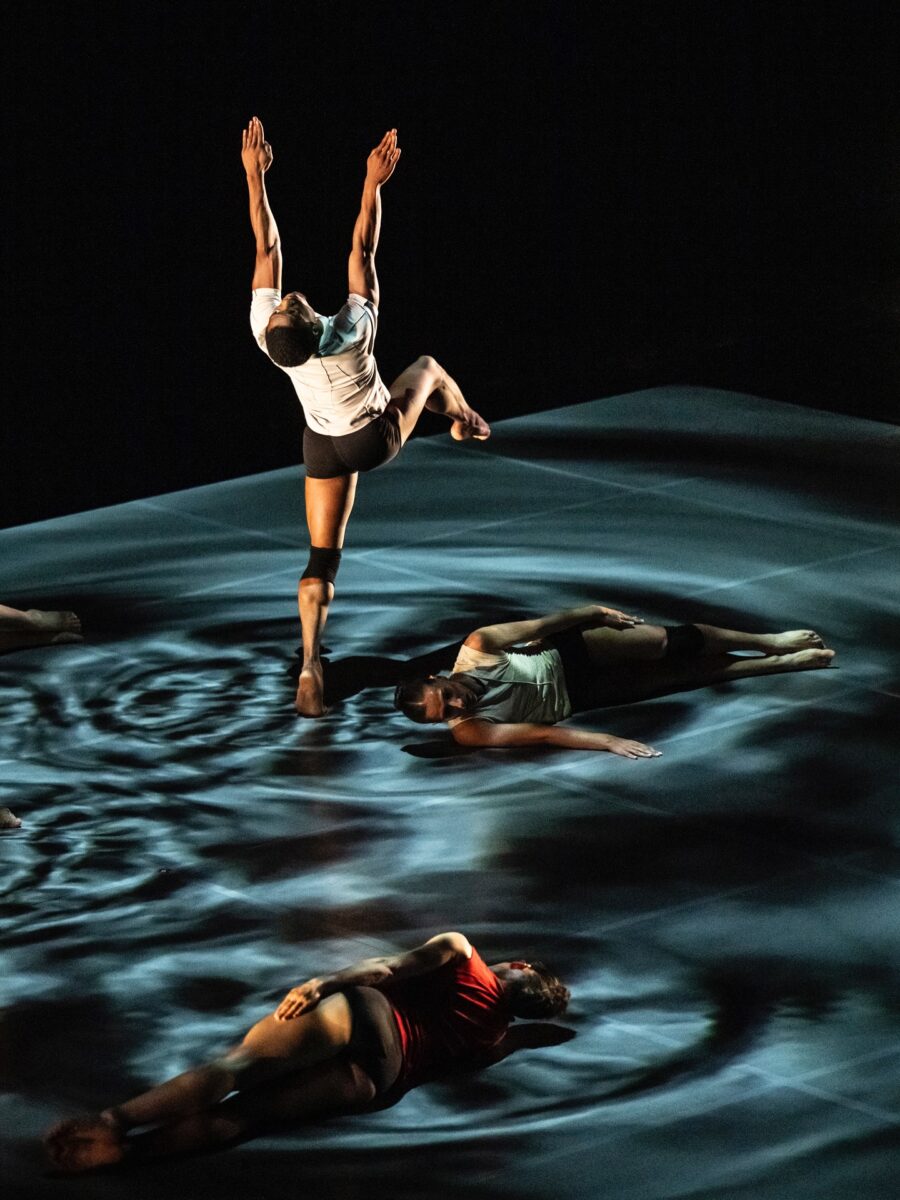

Rinuncio alla performance di Carolina Bianchi a Venezia (sperando di recuperarla a Parigi in autunno) per rivedere, qui a Bolzano, uno dei lavori più belli di Angelin Preljocaj, Elikopter (2001) su musiche di Karlheinz Stockhausen. Lo vidi la prima volta anni fa al RED di Reggio Emilia, e fu una vera iniziazione al credo coreografico di questo poliedrico compositore di danza franco-albanese. Sei danzatori tracciano le loro traiettorie come fossero eliche in contrappunto alle proiezioni a pavimento di Holger Förterer, in una accentuazione delle rotazioni attraverso tagli di luce che sembrano espandere ed erodere insieme quel che i corpi propongono. È una situazione cinetica e sonora di grande seduzione, che rende tangibile la ‘difficile’ situazione sonora: il battere anonimo delle eliche di quattro elicotteri che si mischia agli interventi di un doppio quartetto d’archi. Riconosco la complessità formale estremamente nitida di Preljocaj; il suono è intenso, stratificato, sono come sfere di suono che si inseguono. Tutto è intatto, identica l’emozione.

L’inizio come la fine è un assolo: dopo la musica, il muro di suono, nel silenzio, questo corpo resiste alla minaccia dell’indistinto, del soverchiato, del caos. La transizione al titolo successivo è un video, bellissimo e inaspettato: sono immagini di un incontro del 2007 tra Stockausen e Preljocaj, e qui colpisce il rimando perentorio del compositore alla scrittura/partitura come mezzo di sopravvivenza dell’opera alla fine, l’unità del tutto attraverso gli strumenti che fermano e in fondo autorizzano la composizione. Il secondo titolo, Licht, è lavoro di quest’anno, con il paesaggio sonoro di Laurent Garnier (leggenda della scena elettronica di oggi), pensato speculare alla ripresa del precedente di repertorio, come forse una sua attualizzazione, ma è purtroppo più banale, più semplificato, più trasparente e poco o niente funziona. Una vaga rete ipnotica si crea tra i danzatori e le trame sonore anche piene di citazioni della musica, mai oltre però l’illustrativo. Qui tutto si semplifica, e rispetto al precedente anche la danza riesce debole, didattica, elementare (ma è una questione che ritorna negli ultimi lavori di Preljocaj, spesso cupi, spenti). Per di più, la coreografia è condotta a un improvvido cambio di scena: appaiono tre cerchi di luce, che si aprono sul fondo, e corpi nudi e dorati danzano una sorta di improbabile paradiso della fine.

Ma il più vero bisogno di visioni ed epifanie per raccontare, con lirismo e legittima rabbia, i disastri del mondo presente, lo ritrovo invece in Encantado della coreografa-attivista brasiliana Lia Rodrigues. Il protagonista in avvio è un tappeto composto da più di 140 coperte recuperate dai mercatini di tutto il Brasile, con le sue stoffe animalier e i suoi motivi fiorati, in una esplosione sempre istantanea di segni e colori. Viene lentamente srotolato sul palco, e tutto sembra tenersi: ben presto però le cuciture tracollano, si sfaldano e tra le pieghe emergono ignote sculture che si consegnano alla vita. È un vero e proprio carnevale che prende corpo dentro a queste coperte, in ordini di forme sempre diverse, in una costellazione mobile sintonizzata sul ritmo sostenuto e costante della musica («estratti di canzoni dei Guaraní»). Queste epifanie di forme che prendono vita dal nulla, dalla loro ontologica nudità, denunciano la fragilità del nostro mondo, «la fragilità dell’ecosistema naturale», ma anche il potere della performance come esperienza di resistenza, prefigurazione e trasformazione: occorre allora stare sotto coperta; accettare che nudi siamo alla nascita, nudi torneremo alla morte.

Anche figure di mostri prendono vita insieme a grottesche camminate alla Carmen Miranda, con forme di animali al guinzaglio; è insomma, questo capolavoro pieno di immagini e ironie, che Rodrigues porta in tournée ormai da tre anni, una apoteosi inesausta degli stracci come più vera allegoria delle cose della nostra vita. La musica fin dall’inizio arriva da lontano, e cresce progressivamente in un flusso continuo che sembra infinito; un solo contrappunto di immobilità si realizza in un lungo attimo sospeso di interruzione, ma è un apice, un climax nel tempo fermo per maggior compimento, poi tutto riprende, fino alla fine, stratosferico. Sono creature incantate che nel vortice di un mantra ci richiamano tutt* a una maggior consapevolezza, sia dei misteri dell’immaginazione che dei poteri delle visioni.

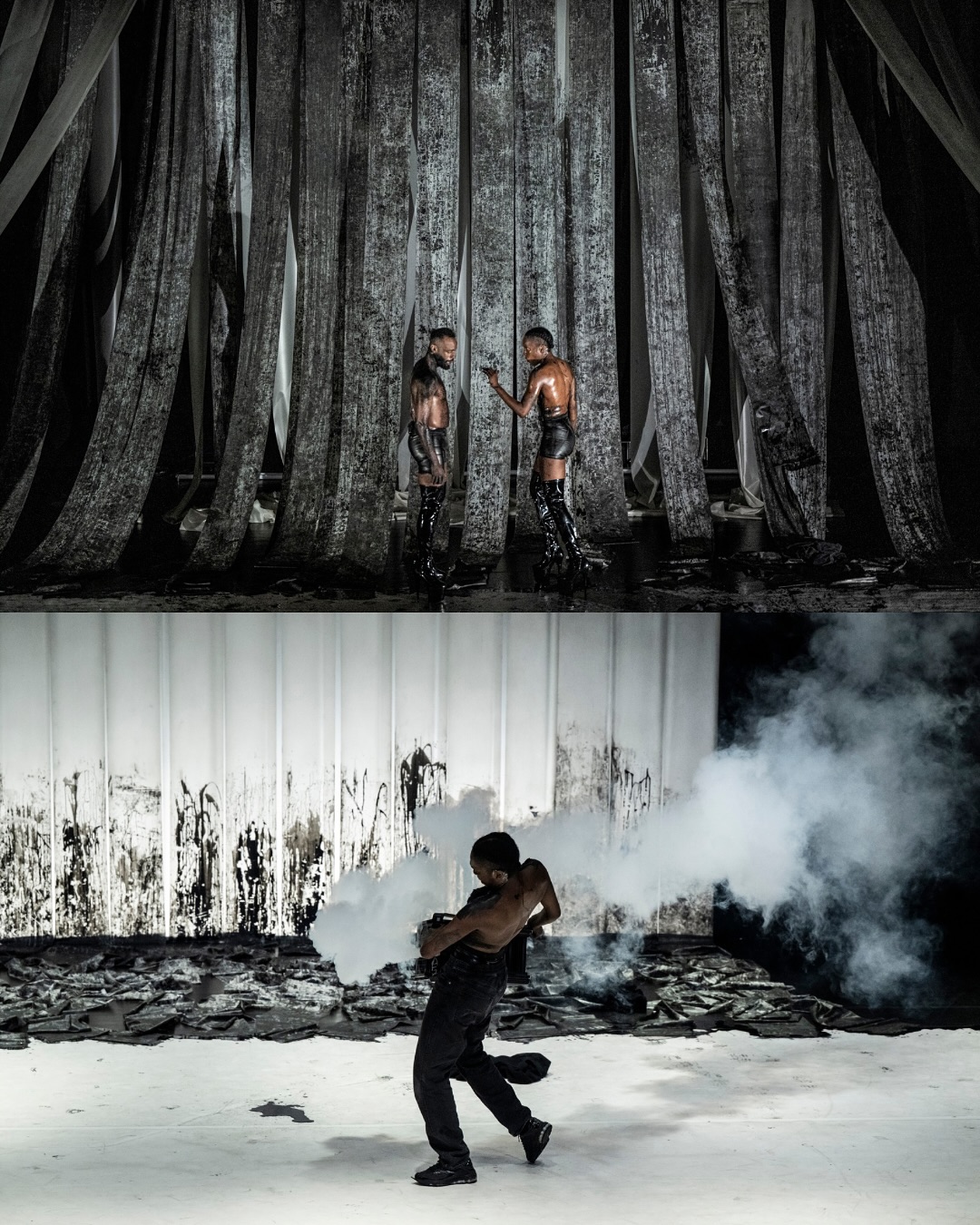

Molto atteso, infine, è stato Dark Matter (2022) di Cherish Menzo, che fin dal nostro ingresso si trova in scena, in una distesa di bianco, con Camilo Mejía Cortés. Corpi a terra, calzoni e felpe neri col cappuccio alzato, e maschere neutre: Menzo versa delicatamente vernice nera sul torso di Cortés, e da qui prende vita una performance tensiva, imprevedibile e sempre inaspettata. La scena (di Morgana Machado Marques) è suggestiva: strisce di tessuto bianco schizzate, in basso, di nero sono sullo sfondo, come dopo uno scoppio, una deflagrazione. La tensione cresce con l’ambiente sonoro (di Gagi Petrovic e Michael Nunes), e la continua trasformazione delle due figure, tra immaginarî hip-hop, sci-fic e manga, fa del corpo il luogo di stratificazioni continue del nero come una possibilità di andare oltre la superficie, il bianco del presente, e di prefigurare il futuro.

Arrivano anche a vomitare il nero una sull’altro mettendo così alla prova i corpi in scivolate dinamiche piene di risate distorte dai microfoni. Anche i rap non si contano: tutto è irregolare e variabile nei movimenti (da street dance), con rallentamenti estremi e improvvise ripartenze, sfondamenti sulla platea, anche con pronuncie di sfida, quando Manzo ripete verso noi a ritmo continuo: «Who is the puppeteer?». La materia oscura del titolo, nella fisica, «si intende tutto ciò che non emette radiazione elettromagnetica» e dunque resta invisibile all’osservazione: per questo il nero qui finisce per coprire tutto, perché è solo nell’invisibile, già sempre all’opera qui, che si può prefigurare un diverso futuro, un nuovo equilibrio e controllo delle proprie vite (come qui i due performer prendono il controllo dello spazio bianco e della materia nera che finisce per ricoprirlo). La nudità del finale è in fondo la vittoria della pelle che porta con sé la celebrazione, la resistenza, la prefigurazione di ciò che più conta (il matter che resta): il potere dell’immaginazione.

Stefano Tomassini